После объявления «частичной мобилизации», по подсчетам «Бумаги», границу пересекли минимум 300 тысяч россиян. Среди эмигрировавших есть и гомосексуальные люди, опасающиеся не только призыва в армию, но и принятия в России закона о запрете «пропаганды» ЛГБТ среди взрослых.

Петербуржец Женя и москвич Богдан — планировавшая жизнь в России ЛГБТ-пара — без виз улетели во Францию, где запросили политическое убежище. После этого одного из них отчислили из вуза, а родные назвали его «врагом народа».

Женя и Богдан рассказали «Бумаге», почему решили эмигрировать только сейчас, как добирались до Парижа через Тунис, кто из французов помог им как проходит оформление беженства.

Как на решение об эмиграции повлияла мобилизация и закон об «ЛГБТ-пропаганде»

— Расскажите, кто вы и чем занимались до объявления мобилизации?

Женя: По образованию я китаист-синолог. До войны работал в IKEA. После того как компания объявила об уходе и сокращении масштабов бизнеса, нас всех начали планомерно увольнять. В конце августа я остался без работы.

До войны и мобилизации у меня была достаточно тихая и размеренная жизнь. Мне казалось, что я могу влиять на свое окружение, делать интересные проекты в IKEA со своей командой. Я в целом стремился к более локальной жизни: даже работа была рядом с домом. Хотелось развивать сообщество вокруг себя.

Богдан: Я родился в Сыктывкаре, но до мобилизации жил в Москве. Учился на певца и вокалиста. Из-за мобилизации мне пришлось уехать на финальном, четвертом, курсе. Универ окончить не успел.

— Планировали когда-то уезжать из страны?

Ж: Я задумывался о переезде. Но после начала работы в IKEA и создания вокруг себя стабильной среды появилось ощущение, что жизнь налаживается и в конце тоннеля виден свет. Это сдвинуло планы об эмиграции на задний план — казалось, что здесь можно что-то менять.

После начала войны мнение о жизни в России сдвинулось в другую сторону. Хотя и не было понятно, насколько это всё долго и серьезно. Оставалась лишь работа и поддержка работодателя. Плюс мы не решались на экстренный переезд, потому что родные, друзья и коллеги оставались здесь. Не хотелось их бросать.

Вариант беженства и экстренного отъезда я рассматривал лишь на самый крайний случай, который, видимо, и произошел после мобилизации.

Б: Я жил с мамой в Москве и понимал, что никуда не смогу поехать, так как мне как минимум нужно отучиться еще полтора года в университете.

Я пытался поддерживать беженцев из Украины и своего друга под Харьковом — общался с ними. Из-за этого встречал жесткий хейт со стороны семьи. Они говорили, что я против русских и русской армии, хочу убить своих. Да и в институте был хейт из-за этого. Я пытался доучиться и думал, что закончу четвертый курс, а потом как-то всё наладится.

В августе мы с Женей увидели новости о том, что [в Госдуме] хотят принять закон против ЛГБТ. Сейчас про него тоже что-то слышно. Для нас это уже было тревожной новостью.

Потом началась мобилизация — она стала последней точкой кипения. Я понял, что если границы закроют или еще что-то начнется, то не смогу прожить в этой стране еще 10–20 лет.

Ж: Мобилизация была последней каплей, побудившей нас уехать из России. Это была красная черта, перейдя которую, уже нельзя было ждать. Однако основным фактором всё же была небезопасность, особенно для членов сообщества ЛГБТ+.

— Как вас касается мобилизация? Вы служили?

Ж: Фактически под то, что озвучивал Владимир Путин или другие государственные служащие, я не подхожу: мне 27 лет, в военнике категория «В» (россиян с этой категорией годности нельзя призывать в армию, их можно мобилизовать лишь при объявлении войны — прим. «Бумаги»).

Однако, судя по сообщениям СМИ, это не имеет никакого значения. Мне стало довольно тревожно и страшно выходить на улицу.

Б: Я тоже не служил. У меня было приписное свидетельство, но после начала мобилизации я проходил обследование по сердцу. И мне показалось, что врачи пытались сделать диагноз легче, что ли. В больнице каждый врач говорил, что у меня всё хорошо. Хотя незадолго до этого, где-то 17 или 19 сентября, мне поставили гипертонию.

Звоночком было то, что в субботу, 24 сентября, мужу моей родной сестры пришла повестка. А он учится в моем вузе. Это частный вуз. Стало понятно, что и меня могут легко призвать.

— Вы сталкивались с давлением из-за антивоенной позиции?

Б: Меня [принудительно] отчислили из Московского гуманитарного университета за пост во «ВКонтакте». Это произошло буквально на этой неделе. Мою маму заставили написать заявление на отчисление.

В посте не было призывов к убийству русских или [слов о том] что россияне плохие. Я написал, что против войны и за мир. Хотел выразить свою позицию, так как почувствовал себя в безопасности [пост был написан после отъезда из России].

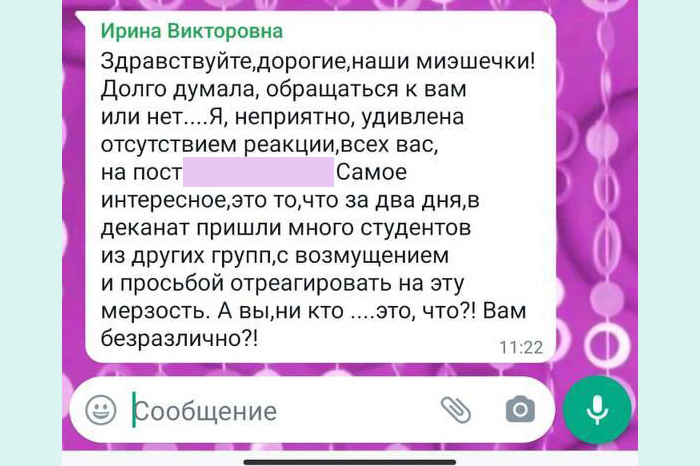

Но за этот пост мою маму вызвали в вуз, хотя она не мой доверитель. Ее отчитали, сказали, что на меня заведут уголовное дело. К тому же замдекана пришла в группу, где я учился, на пару. Она поблагодарила всех за реакцию и сказала: «Мы его отчислили, завели на него уголовное дело. Будем проверять страницу во „ВКонтакте“».

Ранее в беседе с курсом замдекана написала: «Я неприятно удивлена отсутствием реакции всех вас на пост [Богдана]! Самое интересное — это то, что за два дня в деканат пришло много студентов из других групп, с возмущением и просьбой отреагировать на эту мерзость. А вы, никто… Это что? Вам безразлично?»

Как мужчины улетели во Францию без виз и запросили убежище

— Почему вы выбрали Францию?

Ж: Здесь сложился целый ряд факторов. В те [первые мобилизационные] дни был очень ограниченный выбор билетов. Мы полетели по турпутевке, которую купили в последний момент по завышенной цене, в Тунис. Из Туниса у нас были билеты в Сербию с пересадкой в Париже. Уже там можно было без визы податься на убежище.

Еще я когда-то учил французский язык. Знания подзабылись, но чуть-чуть нам помогают. В целом Франция была выбрана в том числе из-за культуры и языка — они нам нравятся.

— У вас есть туристические визы, с помощью которых вы могли попасть в страну?

Б: У нас нет виз вообще. У меня ее никогда не было, у Жени была финская, по которой он однажды ездил во Францию.

— Что чувствовали, когда покидали Россию?

Ж: Я боялся, что никогда не вернусь. Эти переживания продолжаются до сих пор. Морально достаточно тяжело, потому что путь беженства не предполагает возвращения на родину.

Наверное, я психологически отстраняюсь: убеждаю себя, что уехал не навсегда, а на некие языковые курсы и получение жизненного опыта. Меня всё еще многое связывает с Петербургом и семьей. Было грустно и обидно покидать квартиру. Я зарабатывал не самым простым трудом — и теперь всё, что получилось добыть, пришлось обнулить.

Б: У меня с детства было ощущение, что когда-нибудь я уеду из страны — и уеду навсегда. По-моему, для гея в России нет жизни в ближайшем будущем.

Когда это всё [мобилизация и обсуждение закона против ЛГБТ в России] началось, у меня было стойкое ощущение, что либо я уезжаю навсегда и прямо сейчас, либо я здесь умру, меня отправят на войну, а политики примут закон против геев.

Так что когда началась мобилизация, то мы целыми днями искали билеты. Женя был в Питере, я в Москве. Мы созванивались и проверяли каждое направление — куда можно доехать без виз.

Еще у нас был ограниченный бюджет: 200 тысяч рублей и еще немного наличными.

Ж: Я получил эти деньги выплатой в IKEA при увольнении.

Б: В какой-то момент я думал, что уже никуда не поеду. Но мы нашли билеты вечером 22 сентября. Позвонили в какое-то маленькое турагентство — они чудом достали нам билеты до Туниса. Мы сами нашли билеты до Белграда.

— С какими трудностями вы столкнулись при отъезде?

Б: Я жил с мамой, а она большой гомофоб. Она бывшая медсестра и всегда говорила, что упечет меня в психбольницу [из-за ориентации].

Об эмиграции я ей не сказал, иначе она бы меня не отпустила. До последнего дня я просто составлял в телефоне список вещей, которые нужно взять. Только 27 сентября, дождавшись, когда она уйдет на работу, я начал собирать вещи в два чемодана. Уехал в аэропорт Внуково, там мы встретились с Женей и улетели.

Маме я сказал, что улетел в Турцию. У меня еще была паранойя, что у Туниса есть связи с Россией и это гомофобная страна из-за общего настроения и местных законов.

— Что происходило в Тунисе и как вы прилетели во Францию?

Ж: В Тунисе нас не хотели регистрировать на рейс до Сербии — даже попросили купить билеты обратно в Россию. Мы забронировали билеты до Москвы. Брони оказалось достаточно для регистраторов и на рейс нас посадили.

Когда мы прилетели в аэропорт Шарль-де-Голль, неожиданно стюардессы по громкой связи объявили, что документы будут проверять сразу на выходе из самолета — до паспортного контроля.

Пограничники стояли при выходе у телетрапа. Их было четверо или пятеро. На нас обратили внимание из-за российских паспортов. Но в целом всё было дружелюбно.

Проверяющий сам настоял, чтобы мы остались во Франции. Он подробно расспрашивал нас про дальнейший путь. Мы сказали, что летим в Белград: у нас там забронирован отель и нас ждут друзья, а дальше у нас куплены билеты в Москву. Он очень удивился и несколько раз переспросил, уверены ли мы, что хотим вернуться в Россию — там же война.

Мы ответили, что раз билеты есть — нужно лететь. Думали, что «сдаться» нужно будет дальше, именно на паспортном контроле. Пограничник спросил, чего мы хотим: идти на войну и убивать людей или чтобы Франция нас защитила. Он сказал, что во Франции знают всю ситуацию, вчера до нас уже были два парня, которые «сдались» в аэропорту без визы: «Если хотите остаться, то всё в порядке, мы вас защитим».

— Как вы запрашивали убежище?

Ж: Мы сказали пограничнику, что просим политическое убежище. Нас сопроводили в полицейский участок. Дальше нас обыскали, досмотрели все вещи. Мы оказались на шесть часов в камере. У нас не было доступа ни к еде, ни к воде.

Согласно процедуре, дальше потенциальных беженцев отправляют в зону ожидания для путешественников. Фактически это что-то среднее между двухзвездочным отелем, тюрьмой и психушкой. Там надо было провести какое-то время, пока у тебя берут интервью и узнают, почему ты просишь политическое убежище.

Мы сказали, что скрываемся скорее не от мобилизации, а от ситуацией с ЛГБТ+ в России. После этого нам дали визу на восемь дней, во время которых нужно подать специальное прошение в префектуре в любом городе.

Как к эмиграции отнеслись близкие мужчин

— Как к вашему отъезду отнеслись ваши семьи и друзья?

Ж: Здесь у нас разная ситуация. Меня поддерживает семья, хотя про мою ориентацию знает только мама. Друзья тоже на моей стороне и морально стараются помогать. Так же как и коллеги из IKEA, с которыми мы продолжаем общение и дружим. В целом у меня достаточно большой круг поддержки.

Б: Когда мы приехали во Францию, у меня не было много времени перед полицейским участком. Я подключился к вайфаю аэропорта и написал маме, что еду к подружке и что у меня не будет связи. Не хотел, чтобы она волновалась.

Когда уже вышел, то рассказал маме всё как есть. У нее была жуткая гомофобная реакция. Она спрашивала, зачем я уехал, если не попадаю под мобилизацию. Говорила, что у них в России всё хорошо: якобы мужу сестры отменили повестку. Хотя я знаю, что это не так.

После моего отъезда семья попыталась сепарироваться в политическом плане: они не обсуждают со мной ничего, говорят, что всё в России хорошо. Мама оказывала психологическое давление и просила меня вернуться обратно, пока у меня нет статуса беженца и пока у меня не забрали российский паспорт.

Бабушки теперь считают, что я враг народа. Раньше у нас были очень теплые отношения: хотя я и жил далеко от них, но мы созванивались каждый день. Одна бабушка просто прокляла меня и сказала, что я буржую во Франции.

— Какие еще проблемы появились в России после отъезда?

Б: Самое страшное началось, когда я выложил пост [против войны]. Мама сказала, что ее хотят уволить, потому что служба безопасности с работы нашла мою публикацию. Я пытался спросить, как ей могут угрожать, советовал обратиться к правозащитным организациям. Женя советовал «Агору» и «ОВД-Инфо».

Мама отказалась. Она будто находится на стороне России и сама начала угрожать, чтобы я удалил этот пост. Говорила, что я дурак, ничего не понимаю, сейчас будет плохо всем россиянам.

Я отвечал, что не знаю случаев, когда из-за поста как-то прессовали родственников. Советовал ей сказать, что я уехал и что со мной нет связи. Когда маму вызвали в вуз, она вышла заплаканная.

Позже мама и сестра заявили мне, что никогда не будут со мной общаться — ведь я навлек ужасную беду на семью из-за этого уголовного дела. При этом мама не смогла ответить, по какому делу на меня якобы составили уголовку, и добавила: «Читай и учи закон!»

По словам мамы, у меня жизни больше нет, я превратился в бомжа и всё перечеркнул в России. Она разговаривает со мной с каким-то упреком и не идет на контакт. Не отвечает на вопросы об отчислении. По ее мнению, Франция всё прослушивает, будет что-то использовать и что им [с сестрой] из-за этого в России будет плохо. Якобы Франция передаст России, что они передавали какие-то сведения за рубеж.

Как продвигается процедура предоставление убежища и чем сейчас занимается пара

— На какой стадии предоставления убежища вы находитесь сейчас?

Ж: Мы подали все документы в префектуре. Находимся в статусе просителей убежища. Мы еще не беженцы, потому что у нас нет ответа от Франции. Но у нас есть какие-то социальные гарантии.

Сейчас мы должны предоставить свою историю в министерство по делам беженцев. После этого дело будут рассматривать. В статусе просителей политического убежища можно провести достаточно много времени…

Б: До года — двух.

— Где вы находитесь?

Ж: Мы были в Париже, потом нам предоставили жилье в маленьком городе Шатон в Бургундии. Он находится где-то в двух с половиной — трех часах от Парижа на поезде. Дело в том, что жилищный фонд очень ограничен: жилье ищется с трудом и не сразу. Есть нюанс в том, что мы находимся в центре для приема беженцев в маленьком городке. Как нам сообщили сотрудники центра размещения, тут много людей из Афганистана или Сирии. У них иногда остаются более традиционные взгляды на жизнь и старые представления об ЛГБТК+.

Сегодня поговорим об этом со службами. Насколько нам известно, правительство Франции старается не миксовать такие разные культуры. Мы пока не знаем, где окажемся дальше.

— Как вы ощущаете себя во Франции?

Ж: В большей безопасности. Я не заметил никакого русофобского настроения. Люди стараются отделять политику от простых граждан. Нам всячески помогают. В самом начале нас вовсе приютила француженка: просто дала ключи от своей квартиры и уехала на выходные к друзьям.

Б: Она была знакомой знакомых. Мы думали, что переночуем как-то на матрасе. А она просто отдала квартиру.

Нам помогают все. Например, мы вчера ехали в поезде. Там была женщина, которая, судя по внешнему виду, была не сильно материально обеспечена. Женщина спросила на французском, русские ли мы. После утвердительного ответа начала говорить про Украину и достала еду — хотела поделиться ей с нами. Мы не говорили, что мы как-то нуждаемся, вежливо отказывались.

— Есть ли какие-то неудобства?

Б: Бывают мелкие ошибки в организации. Когда мы приехали в Дижон, то чиновники сказали, что ждали гетеросексуальную пару. Они хотели искать нам другое жилье. Нам помогает местная правозащитная организация, которая занимается вопросами ЛГБТ. Обещали созвониться с нами и тоже как-то помочь.

— Кто еще помогает?

Б: Через знакомого российского учителя по французскому столкнулись с потомками белой эмиграции. Они пообещали, что не бросят нас в беде и всегда найдут нам жилье. Мы жили несколько дней у приятной семьи, нас даже кормили три раза в день. Они рассказывали, как [у их родственников] всё это происходило сто лет назад.

— Что планируете делать дальше?

Ж: Сейчас мы будем работать над документами, чтобы отправить всё в срок в министерство по делам беженцев. К сожалению, пока у нас не будет права на работу, но будет небольшое социальное пособие. Его должно хватать на еду и совсем базовые потребности.

После этого, конечно, хочу смотреть варианты развития во Франции, возможности учебы. Хочется принести пользу обществу. Я для себя твердо решил, что когда у меня будет достаточно ресурсов, то также буду помогать тем, кто хочет приехать.

Из фантастического варианта: если вдруг в России всё станет хорошо, режим сменится и жить станет лучше и веселее, то хочу вернуться назад — к своей семье. Буду строить новое общество в России, потому что кто-то должен это делать.

Б: Я хочу как-то развивать свою карьеру. Всё еще хочу стать певцом. Еще нам нужно рассказать свою историю — это общее требование для всех беженцев. Я попросил маму отправить мне данные о моем случае, но она отказывается. Поэтому я пишу в правозащитные организации и прошу их предоставить статистику по беженцам ЛГБТ+, чтобы показать их в качестве примера.